合上电脑之后

合上电脑之后

春节前一周,我还在高强度地和 AI 协作。那段时间的工作状态很难跟不在这个行业里的人解释——我同时开着 5 到 10 个 Agent,每个处理不同的任务,我像一个调度中心,把需求拆解、分发、验收。代码在几分钟内成型,文档自动生成,方案迭代的速度快到我自己都觉得不真实。

那种感觉不是"效率提高了 10 倍"这种干巴巴的描述能概括的。更准确地说,是一种智力被并行展开的错觉——好像我突然拥有了十个脑子,每个都在替我思考不同的问题。

并行世界的撕裂

然后我合上了电脑,回到老家过年。

镇上的时间

从高铁站到镇上还要开四十分钟的车。一路上的变化肉眼可见又好像什么都没变——路边新开了几家蜜雪冰城和瑞幸,招牌崭新,但旁边的五金店和理发店还是十年前的样子。街上多了些骑电动车送外卖的人,但堵车的方式、按喇叭的节奏,和我上学时一模一样。

到了镇上,亲戚们聚在一起,聊的还是那些事:谁家孩子考上了什么学校,谁家又盖了新房,谁家的生意今年不太行。路上碰到的每一个人几乎都认识,寒暄的方式也没变过——"回来啦?在外面干啥呢?"

在他们眼里我是"在外面搞电脑的"。我花三十秒解释自己的工作,对方礼貌地点点头,话题就转到别的地方去了。没人追问搞电脑具体是搞什么。在镇上的坐标系里,"搞电脑的"和"跑运输的""做工程的"一样,是一个足够概括的标签。没人需要知道我每天在和 AI 对话,在调度一群看不见的数字劳动力。

我看着长辈们一年比一年老下去,看着孩子在亲戚间被抱来抱去。在电脑前我觉得自己无所不能,但面对这些,我什么也做不了。

春晚里的豆包

除夕那天,家里的电视照例开着春晚。今年春晚推了豆包,亲戚们纷纷下载,但动机和我想象的完全不同——他们不是想试试 AI 能做什么,他们是在抢红包。

在我的世界里,这些大模型是生产力工具,是可能重构整个行业的东西。但在这个客厅里,豆包就是另一个抢红包的 App,和前几年的支付宝集五福没有本质区别。短视频平台上 AI 生成的内容他们也在刷,但那只是另一种消遣。

没有人在担心 AI 会取代自己的工作。不是因为他们了解之后觉得不会,而是这个问题压根不在他们的认知范围里。镇上开小卖部的、跑运输的、种地的、做小工程的——AI 对他们来说是手机里的一个新功能,和微信支付刚出来时差不多。

但他们才是这个世界的大多数。

我一开始觉得,这说明 AI 的颠覆被高估了。但后来想想,这个判断恐怕太草率了。

壳子和内核

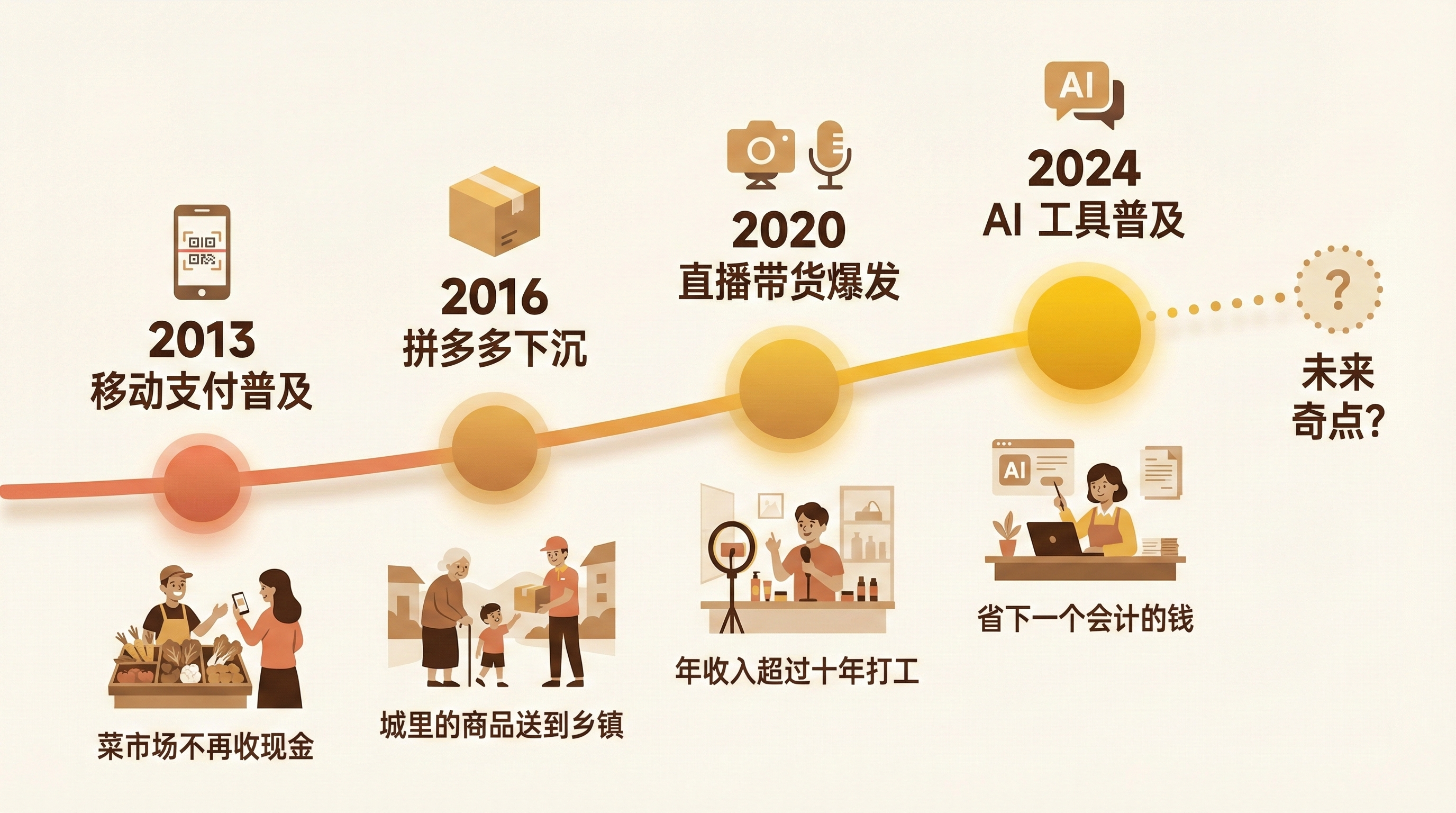

回想一下,镇上的人当年也没觉得智能手机会改变什么。2012 年前后,镇上第一批人换了智能手机,多数人的评价是"能上 QQ,还能看视频"。没人预见到几年后现金会几乎消失,没人预见到外卖平台会把连锁品牌送进每一个乡镇,更没人预见到直播带货会让镇上某些人一年挣到过去十年的收入。

变化不是某天早上醒来世界就不同了。它是一层一层渗进来的。

先是支付方式变了——现金几乎只在礼金场景里出现,因为人情往来需要那种实体的仪式感。然后是消费渠道变了——拼多多让镇上的人买到了以前只有城里才有的东西。再然后是信息渠道变了——抖音让每个人都活在一个远超本地的信息流里。

但你走在镇上,感觉什么都没变。人们还是在同一家面馆吃饭,还是在麻将桌前消磨下午,过年还是同样的流程、同样的寒暄。

这就是我想说的:壳子几乎没动,但内核一直在换。

壳子与内核

人情社会的表面——敬酒、随礼、托关系办事——看起来纹丝未动。但支撑这个社会运转的底层资源分配方式,已经被效率悄悄重写了好几轮。谁能更快地对接到新的供应链,谁能更早地用上新的工具,谁就在同一张人情网络里获得新的位置。

镇上去年多了一辆迈巴赫。

我不知道车主具体做什么生意,但我几乎可以确定,他的财富不是靠传统方式积累的。可能是抓住了某个电商的窗口,可能是做了某种信息差的生意,可能是用了某种新工具让自己的效率比同行高出一个量级。壳子还是那个壳子——他过年照样要请客、敬酒、发红包、维护关系网——但他的内核已经接入了一套完全不同的效率体系。

人类社会的演变史,说到底就是效率的演变史。从农业到工业到信息化,每一轮技术革命改变的都不是人的社会性——人永远需要关系、信任和归属——改变的是谁能用更少的资源做更多的事,以及这种能力差异如何重新划分阶层。

半小时

过年这几天我只打开过一次电脑。

我爸做农资生意,卖化肥、农药、种子。他获取行情的方式十几年没变过:每天翻微信群和朋友圈,看同行转发的价格信息和行业动态。群里的消息又杂又碎,有用的信息淹在一堆广告和闲聊里,他得自己筛、自己记、自己判断。

我在旁边看了一会儿,打开电脑,花了大概半小时,给他做了一个东西——每天自动爬取农资行业的资讯和价格变动,整理好推送给他。

半小时。这件事对我来说就是半小时的事。

他用了几天之后,跟我说想加一个功能。

这句话让我愣了一下。他没有说"这个挺好的"就完了,他提了新需求。一个做了几十年农资生意的人,在用了几天之后,已经开始想要更多了。他不知道什么是 Agent,不知道什么是大模型,但他知道这个东西让他每天少花半小时翻群,而且信息比以前更全。

他不需要理解 AI 是什么。他只需要知道,有个东西让他的生意决策比以前快了一点、准了一点。

这就是效率渗透的真实样子。不是颠覆,不是革命,不是某天早上醒来世界就不同了。是一个在外面"搞电脑的"儿子,过年回家,花半小时做了个小工具,让他爸获取信息的方式从翻微信群变成了看自动整理的报告。壳子没变——他还是会去同行那里串门、还是靠人脉拿货、还是在饭桌上谈生意——但他做决策的依据,已经悄悄不一样了。

半小时的传递

量变的静默

所以回到 AI。

镇上的人把豆包当红包工具,这不是 AI 无关紧要的证据,恰恰是每一轮技术渗透的标准开场。智能手机最初也是"能看视频的手机",互联网最初也是"能聊天的电脑"。人们总是先用旧的认知框架去理解新工具,把它塞进已有的使用习惯里。

真正的变化发生在那些不起眼的缝隙里。某个镇上的小老板开始用 AI 整理他的进货单据,省下了一个会计的钱。某个做自媒体的年轻人用 AI 批量生成内容,粉丝量翻了几倍。某个孩子因为 AI 辅导,在竞赛里拿了名次。这些事不会成为新闻,不会引发讨论,但它们在发生。

我给我爸做的那个小工具,也是其中之一。

量变的静默

每一个效率差的累积都是量变。而量变够了,就会到某个奇点。就像移动支付的量变在某一天突然让镇上的菜市场不再收现金,就像短视频的量变在某一天突然让镇上的年轻人觉得去外地打工不如做直播——你不会注意到奇点是哪一天到来的,你只会在某天回头发现世界已经不一样了。

三代人

写到这里,我突然想到一件事。

我的孩子现在还很小。但从他出生第一天起,我们做喂养决策的方式就已经和上一代完全不同了——查喂养指南用 AI,判断发育指征用 AI,甚至半夜哄不好去搜解决方案,第一反应也是问 AI。

我爸花了几十年形成的信息获取方式,被我半小时做的工具部分替代了。而我的孩子,他根本不会经历"替代"这个过程——因为他出生时,AI 就已经在了。

三代人,三种和信息的关系。我爸在微信群里人工筛选,我在 Agent 之间调度,我的孩子大概会觉得 AI 就像自来水一样天然存在。

我现在感受到的这种撕裂——合上电脑是一个世界,打开电脑是另一个世界——很可能是我们这一代人独有的体验。上一代人没有"打开电脑"的那个世界,所以不存在撕裂。下一代人不会有"合上电脑"之前的那个世界,所以也不存在撕裂。

只有我们,恰好卡在中间。一只脚踩在加速的未来里,另一只脚还陷在不紧不慢的过去中。

三代人与信息的关系

合上电脑和打开电脑

所以让我不适的那种撕裂感,也许不是两个世界的对立,而是一个正在进行中的渗透过程被我自己横截了一刀。

在电脑前,我活在效率革命的最前沿。我用最新的模型,同时调度十个 Agent,体验着智力被无限复制的可能性。

合上电脑,我活在一个壳子看起来什么都没变的世界里。人情、寒暄、敬酒、随礼,一切按照几十年如一日的节奏运转。

但这两个世界不是平行的。它们之间有一条看不见的管道,效率通过这条管道从一端持续渗透到另一端。渗透的速度很慢,慢到身处其中的人感觉不到。但它从未停止。

效率渗透的梯度

我自己可能就是这条管道的一部分。一个"在外面搞电脑的"人,过年回家,顺手把一点点效率递了过去。我爸接住了,提了新需求。也许明年我再做一个什么东西,也许镇上的另一个"在外面搞什么的"人也在做类似的事。

镇上那辆迈巴赫的主人已经穿过了这条管道。下一个穿过的人会是谁,没人知道。但可以确定的是,当越来越多的人穿过去之后,壳子终究会兜不住,镇上的生活也终究会变成另一个样子。

只是那一天到来的时候,身处其中的人大概还是不会觉得有什么巨变发生。他们只会觉得,这个年,和去年好像有点不一样。

而我的孩子到那时也许会问我:爸爸,以前没有 AI 的时候,你们是怎么过的?

我大概会说:你爷爷每天翻微信群看行情,翻了十几年。后来有一年过年,我花了半小时给他做了个小工具。

他也许会问:为什么不早点做呢?

我不知道该怎么回答这个问题。